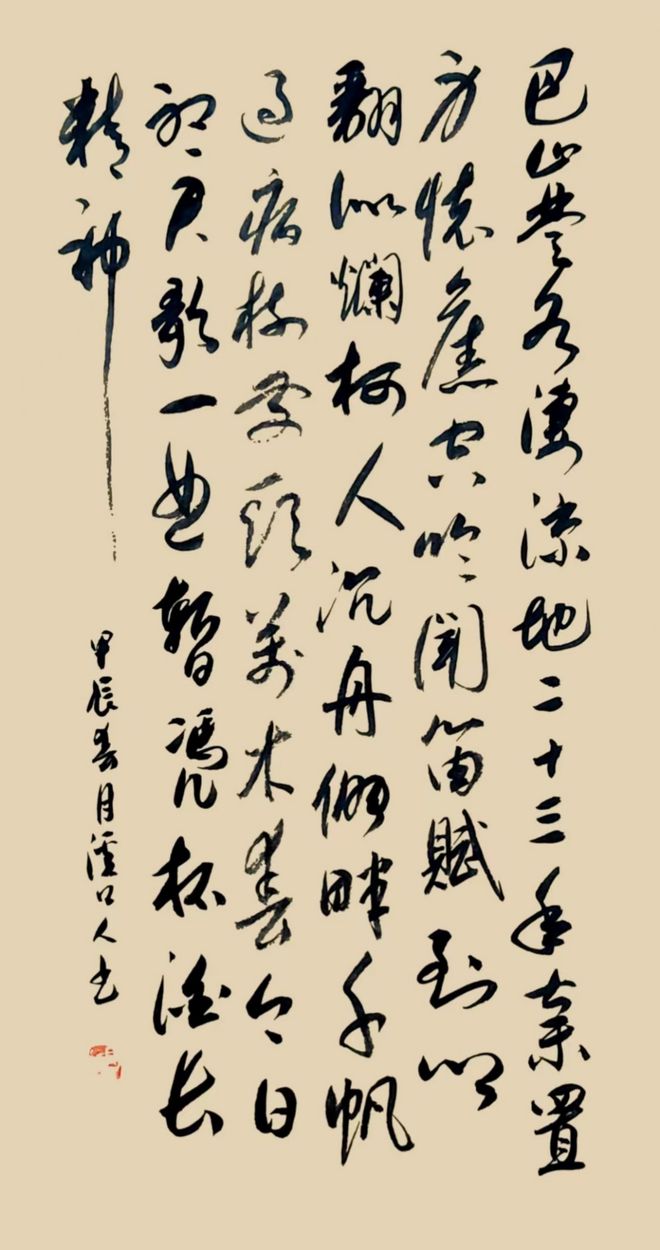

春天的联想

金新

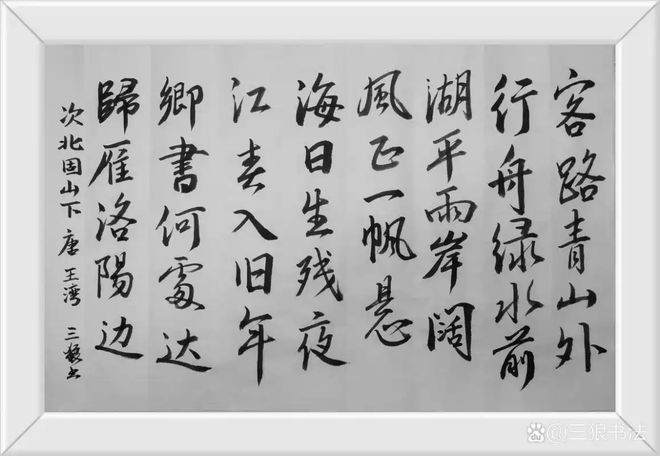

王湾《次北固山下》有语:"海日生残夜,江春入旧年。"他描绘了一幅多么富有生活哲理的画面:残夜未尽,太阳就从海上涌现,带来一片光明;春天从旧年底便开始,未到新年江南已先有了春意。

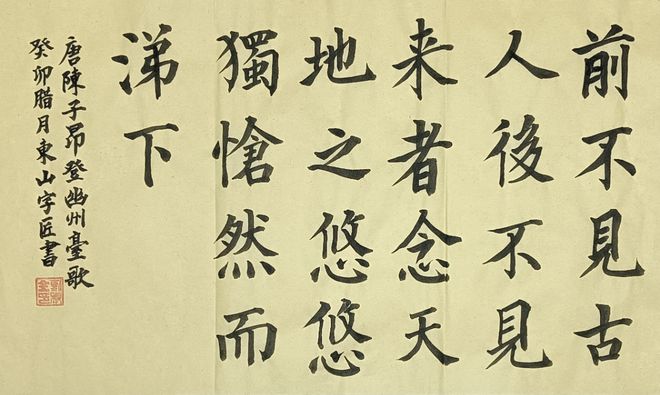

看来,万事万物的界线往往是模糊的,陈子昂《登幽州台歌》里那脍炙人口的千古绝唱“前不见古人,后不见来者”,就此意义上来说,似乎又应该是文人墨客一种善意的杞忧。绝对分明和固定不变的界限是不存在的,一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相缓缓过渡。在宇宙的时间与空间王国内,有一座或无形或有形的“飞虹”,一桥飞架南北,天堑变通途。

春天来了,欣欣然,一切都在不知不觉之中酝酿。

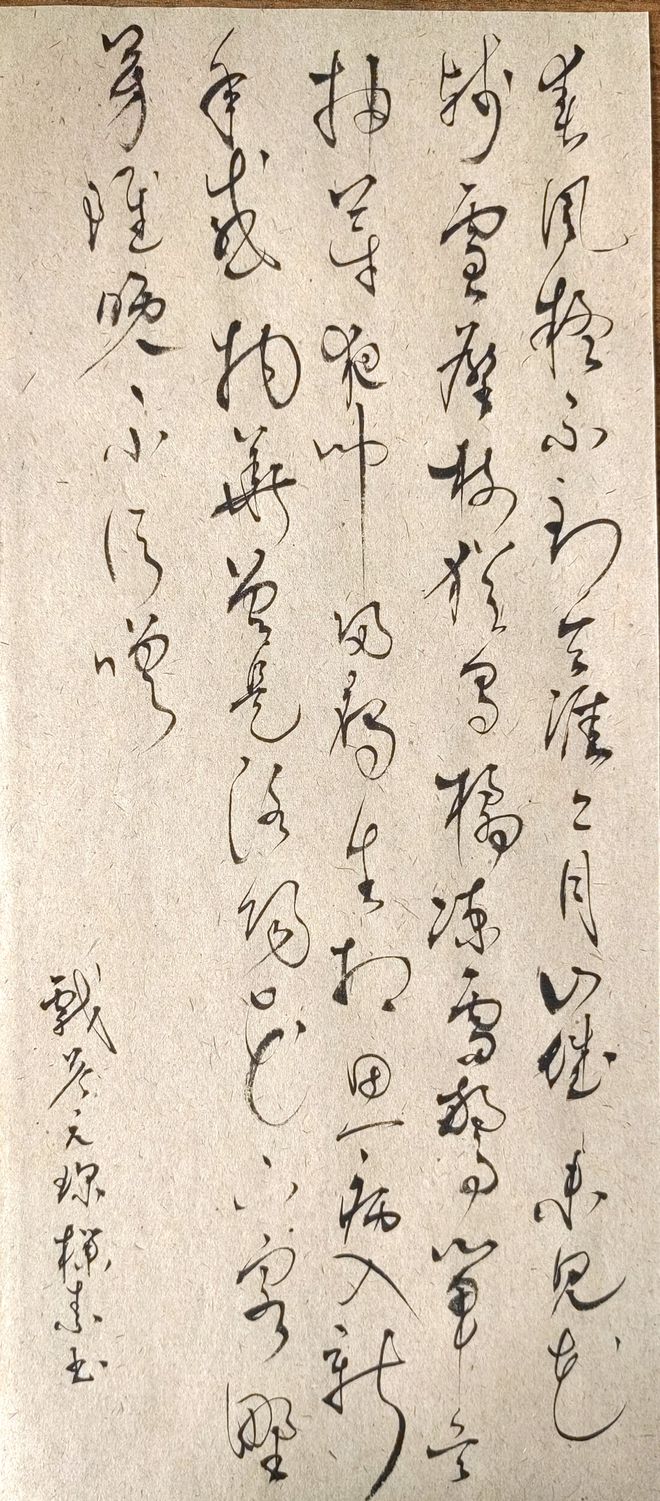

若夫欧阳修《戏答元珍》:“东风疑不到天涯,二月山城未见花。残雪压枝犹有桔,冻雷惊笋欲抽芽。”当我们顾虑东风吹不到这天涯来,当我们失望二月山城还见不到春花开放;残雪压着的树枝头还挂着桔子,解冻时节的雷声已惊动了竹笋居然要绽出新芽。具有强大生命力的新生事物,默默滋生在最恶劣的环境中;它最先接受时代的信息,将不可遏制的蓬勃生机隐藏在现象之后。

春天来了,欣欣然,一切都在不知不觉之中发展。

至若守璋《晚春》:“草深烟景重,林茂夕阳微。不雨花犹落,无风絮自飞。”百草丰茂以致茫茫的景象影影绰绰,树林茂盛以致夕阳的光辉微微淡淡;不下雨而花瓣还是纷纷落下,没有风而柳絮自会飘散。事物发展到一定的阶段,其内部的新质必将否定旧质,事物必然就要起质的变化。

难怪乎刘禹锡《酬乐天扬州初逢席上见赠》高歌:“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”

春天在哪里?春天在农历甲辰年龙年之尾,春天在农历乙巳年蛇年之首!

其实,春天如此,万事万物亦然而皆在“相互”之中。

喜欢写杂文的人一定喜欢思想,喜欢思想的人一定喜欢谈论真理,喜欢谈论真理的人一定以为自己是真理的化身。日前重读《吕氏春秋·戎夷》,一种负罪后的羞愧笼罩着全身,感悟到我们有时常常以自欺欺人的真人君子的面目在奢谈真理、玷污真理,酷似一位假道学。

“戎夷违齐如鲁,天大寒而后门。与弟子一人宿于郭外,寒愈甚,谓弟子曰:‘子与我衣,我活也;我与子衣,子活也。我国士也,为天下惜死。子不肖人也,不足爱也。子与我子之衣。’弟子曰:‘夫不肖人也,又恶能与国士之衣哉?’戎夷太息叹曰:‘嗟呼!道其不济夫!’解衣与弟子,夜半而死。弟子遂活。” 其意可直译为:戎夷离开齐国去鲁国,天气非常寒冷,但是却在城门关闭后才到。他和一个门生在城外露宿,天更加寒冷了,对门生说:“你给我衣服,我可以活;我给你衣服,你可以活。我是国家有名的学士,为了国家而舍不得死。你是微不足道的小人,不值得爱惜生命。你把你的衣服给我吧。”门生说:“我既然是小人,又怎么可能会给国家有名的学士衣服穿呢?”戎夷叹息道:“唉!我的学问要失传了!”脱下衣服给了门生,到半夜就死了。门生于是保全了性命。

面对这个欲扬先抑颇有点悲剧性质的故事的结局,毫无疑问我们会高声赞扬戎夷而谴责学生;而倘若结局是学生让出衣服,我们将会怎样?我们一定也会大声称颂学生而谴责戎夷吧!无论如何,这都是一个合理的推论。问题是,君子伟大固然应活,小人平庸亦不该死。

《诗经·大雅·桑柔》语:“人亦有言,进退维谷。”一旦君子贪生成小人,小人义死成君子。孰对孰错,那真理岂不是河东河西无须十年“风水轮着转”?看来,这真是一个逻辑上使人处于两难境地的的话题。

当然,越是两难的命题,越有思考的价值,事物的多样性会在两难中尽显本色。

春天的联想,我们该联想到什么?一言以蔽之,由包含想到包容!

在杭州某名校待的时间长了,慢慢发现一条规律:每当高考一发榜,有些平素望子成龙抑或望女成凤的家长们,面对自己孩子不小心应试的阴沟里翻船而名落孙山的严酷事实,竟然大多会一改以往不可一世的腔调调侃,相同度最高的“精神胜利法”大抵为:“宁要快乐的傻子,不要忧郁的天才!”

记忆中,这两句话原是广州购书中心的多年前的畅销书《我平庸我快乐》封面上的雷人之语。书作者周洪通过一位父亲反思女儿成长教育的过程,倡导“人性教育”的理念,提出要让孩子从“天才”教育的重压下逃脱出来。

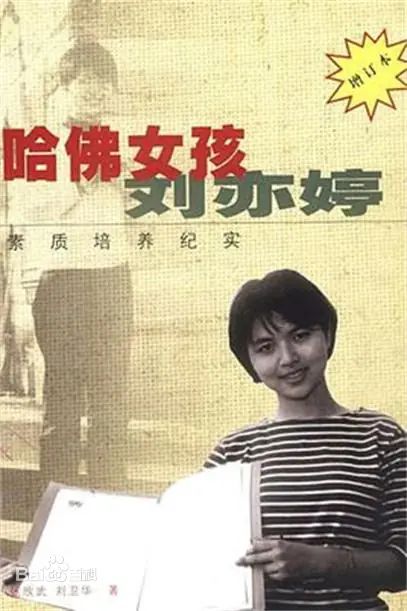

记忆中,四川曾有一个中学生因被美国哈佛大学录取,记载她成长轨迹的书《哈佛女孩刘亦婷》一时风靡大江南北。而周先生那本家教读物的走俏,明显是“反叛”彼时“天才”教育一定程度上的的成功。

其实,由“天才”到“平庸”,是一个极端走向另一个极端。而走极端似乎是我华夏的国粹。这我们只要打开电视,看着那宫廷戏的泛滥成灾,过来人就会回想起“文革”中帝王将相剧赶尽杀绝的凄凉。

“要么革命,要么反革命”,这句曾令多少人人性异化的言语,现在肯定失去了交际的市场。但其逻辑结构仍深深地刻印在人们的潜意识里。张中行先生在世时于《文汇报》撰文对明末名士钱牧斋进行评价,他谈到倘若自己生活在那个时代,既不会投降清人,也不会跟着李自成去滥杀无辜。对此,不是有某文化名人跳出来,指摘行公“走第三条道路”,是汉奸汪精卫,是“曲线救国”吗?在“卫星上天,红旗落地”业已成为十年浩劫的笑柄之余,时间与反思过滤或曰改造掉的仅仅是语言这种“思想的外壳”。任何思想,绝不会像人死了装进棺材埋入地下那样简单,那样一了百了的。

极端是一种对立。“辩证法不知道绝对分明的和固定不变的界线,不知道什么无条件的普遍有效的‘非此即彼’,它使固定的形而上的差异互相过渡,除了‘非此即彼’,又在适当的地方承认‘亦此亦彼’,并且在对立的东西之间起中介作用”,恩格斯的《自然辩证法》如是说。事实上,极端是和现实格格不入的;否则,这个世界就只能开一朵红花抑或黄花。而即便当同一类花儿产生或“淡妆”、或“浓抹”的色彩层次,“死亡”就随之来临了。在思想的地平线上,单调往往是以毁灭为代价的。

如果讲一唯的“非此即彼”是辩证法的死敌,那么宽容便是辩证法的畏友。房龙的《宽容》饱含深情地引用过先哲的话:“为什么我们异教徒与基督邻朋不能和平相处呢?我们仰面看到同样的星辰,并肩走在同一块土地上,住在同一苍天覆盖之下。每个人自己选择寻求最终真理的道路又有什么关系?生存的奥妙玄机莫测,通向答案的道路也不是只有一条。”

不能成为“天才”,强迫是一种误区;能够成为“天才”,放任亦是一种误区。无法成为“天才”而高喊“我平庸我快乐”,更是一种误区:“我平庸我快乐”,难道不能“我天才我快乐”?“平庸”与“天才”之间并没有一道明显的“分水岭”。温斯顿·丘吉尔读书时,一方面在低年级停滞不前,另一方面能一字不漏地背诵麦考利的1200行史诗,并获得了全校的优胜奖;在几乎是全校最后一名的同时,居然又成功地通过军队的征兵考试,结果出人意料,许多名次在先的人都失败了……就是这样一位早年学习不佳的学生,后来成了英国著名的政治家,两次出任首相,甚至在1953年获得了诺贝尔文学奖。何况,不能做“天才”,未必一定是“平庸”,而这两者毕竟是少数,还有丰富多彩的社会“中坚”生存状态。

权威部门有过统计,自《哈佛女孩刘亦婷》2000年9月首次登入非文学排行榜以来,没有几年,便总共有16本相似的所谓素质教育性质的图书84次冲入每月排行榜的前30名,嗣后,这批图书销售出现了整体下滑的趋势;相反,《我平庸我快乐》《何必上哈佛》等一大批反“天才”教育的书,开始受到青睐。这是个危险的信号,它提醒我们,“反叛”尽管在教育领域,却意味着极端正试图改变世界或者说社会的多元,一份深深的无奈的背后是辩正与宽容的式微。

我们期望自由自在的快乐,可应警惕一种自由自在的快乐很有可能扼杀了另一或更多种自由自在的快乐 !

行文之末,有必要交代一下24年前那个红透半边天的哈佛女孩刘亦婷让人失望的现状:“根据刘亦婷的国外社交账号显示以及校友的证实,刘亦婷毕业后,先后在波士顿咨询、百事和一家对冲基金公司做过短期的实习,随后在美国开了一家‘睿识资本’,但是不幸倒闭了,后来又跟别人合伙开了‘慧恩资本’,四年后再次倒闭,她现在是‘秦岭资本’的合伙人。在婚姻方面,刘亦婷嫁给了自己的校友,一名美国律师。”呵呵,“泯然众人也”!

至于《我平庸我快乐》之“闺女她妈”“胎教的故事”“没有教养”“闺女当官”等内容,现在鄙人连交代一下都觉得是一种时间的浪费!

|